飞天追梦-航空航天与流体力学

时间:

2019.06.18

飞天追梦

-航空航天与流体力学

6月15日,中国科学院文献情报中心邀请中国科学院力学研究所韩桂来副研究员做客北京分院创新文化广场“科学人讲坛”,为社会各界听众带来了一场题为“航空航天与流体力学”的精彩报告。中科院文献情报中心党委书记何林出席活动并为韩桂来颁发“科学人讲坛”特邀嘉宾聘书。

韩桂来做“航空航天与流体力学”报告

韩桂来是中国科学院力学研究所副研究员,2010年至今在高温气体动力学国家重点实验室任职。致力于高超声速飞行器气动力/热特性、高超声速边界层、气动热管理与防护、激波与爆轰物理的研究。作为主要完成者之一获得2016年度中国科学院杰出科技成就奖(复现高超声速飞行条件激波风洞研制集体)。

韩桂来首先向到场听众介绍中外航空航天发展简史。1903年,莱特兄弟短短259米的飞行距离,标志着人类首次实现带动力飞行。在国内航天领域中,两弹一星元勋钱学森、郭永怀等院士对中国航天力学事业的突出贡献。其中,郭永怀认识到音速共振障碍的存在,使得国际同行找到超音速飞机研发的突破方向。钱学森将高超声速飞行概念上升到了理论高度,列出可计算公式,使高超速飞行研究可以有的放矢。

接着,韩桂来以图片、动画的形式向听众展示航空航天相关的各类流动现象和流体力学的机理并简单介绍飞行器和发动机的大体分类,除传统的涡扇发动机、涡喷发动机外,新型发动机的研究主要有脉冲爆震、连续旋转爆震和驻定爆震等爆震发动机。目前,科学界还在研发有别于传统化学推进的等离子发动机系统。

活动结束后观众踊跃提问

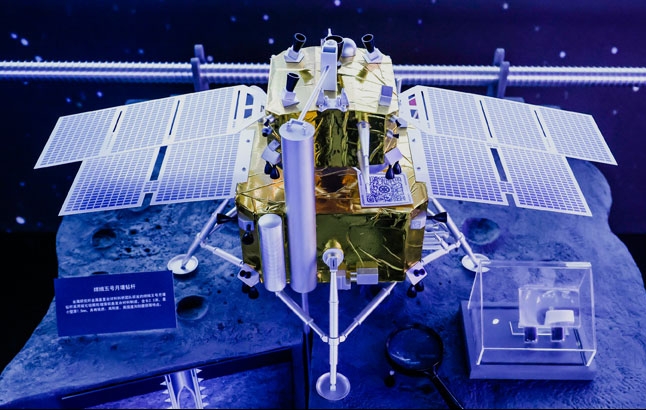

最后韩桂来简单地向大家介绍中国科学院力学所在航空航天工作中涉及流体力学研究中的重要贡献。为了检测航天器械在声障、热障以及设计离子鞘包裹与通讯屏蔽的黑障问题,力学所借助风洞做出模拟,以观测空气如何流过模型表面,继而计算出涡量场、热流场等各种数据。一代风洞、一代飞行器,力学所承担的高超声速复现风洞技术,已经成功研制JF12复现风洞,该项目荣获2016年度美国航空航天学会地面试验奖。

百年航空史,永恒飞天梦,中国航天工作者砥砺前行,逐步缩小与世界高精尖技术的差距。面对新的问题和挑战,年轻一代的科研人员将继承前辈科研精神,在高精尖技术的突破中开疆拓土。

“科学人讲坛”是由中国科学院北京分院和中国科学院文献情报中心主办的公益性讲座品牌,创建于2008年,迄今已举办百余场专题科普讲座,来自国内外的院士、知名科学家已应邀登上讲坛。该活动旨在让科学知识与科学普及结伴,科学前沿与科学生活交融,扩展公众的科学知识,增添公众的科学爱好。