孙家栋(前)在卫星生产厂房检查卫星生产情况(20世纪90年代初)

(图片来源于《中国科学院院士画册:技术科学部分册[上]》)

孙家栋,运载火箭与卫星技术专家。1929年4月8日生于辽宁复县。1958年毕业于苏联茹科夫斯基军事航空工程学院。1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。1985年当选为国际宇航科学院院士,1997年当选为国际欧亚科学院院士。

中国航天科技集团公司研究员、高级技术顾问。曾任国防部五院一分院总体设计部副主任、中国空间技术研究院院长及总体设计部主任、七机部总工程师、航天部科技委副主任、航天工业部副部长、航空航天部副部长及科技委主任。长期从事运载火箭、人造卫星研制工作。从事中国第一枚自行设计的中近程导弹与中程导弹的总体设计工作,任总体主任设计师;参加领导了第一颗人造地球卫星、返回式遥感卫星的研制与发射;担任多种型号卫星的技术总负责人和总设计师;负责绕月工程大系统的技术决策、指挥和协调,任总设计师。1985年获2项国家科学技术进步奖特等奖,1999年获“两弹一星”功勋奖章。

【第一代卫星研制工作的功臣】

60年代中后期,我国的导弹事业正在蓬勃发展,人造地球卫星的研制工作也已提到日程,正在忙碌中程导弹后期研制工作的孙家栋,奉命向新的技术领域——空间技术进发。

1967年7月,不足不惑之年的他负责组建空间飞行器总体设计部即501部,并参加组建中国空间技术研究院的工作,先后担任这一总体设计部的技术负责人和副主任。1968年2月20日,中国空间技术研究院正式成立,其隶属关系和领导体制几经变动,1970年5月划归七机部领导,1973年5月正式列入七机部建制,成为七机部五院。

应用卫星与运载火箭、弹道导弹虽同属航天技术范畴,但对他而言,卫星技术毕竟是其新涉足的领域。他调入后,既参加领导501部的组建工作,同时又担起了研制我国第一颗人造地球卫星东方红一号技术负责人的重任。

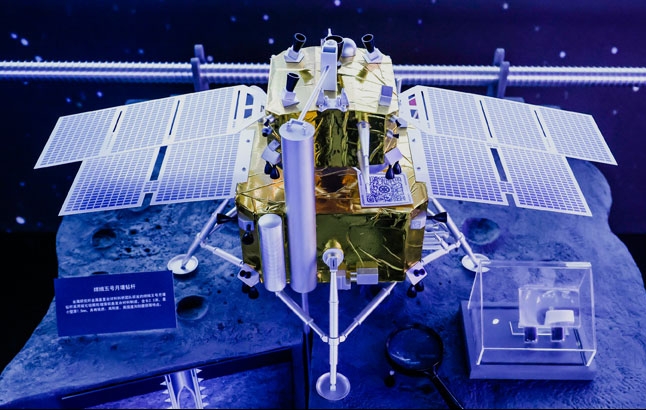

根据国家对东方红一号主要的基本的要求,即“上得去,抓得住,看得见,听得到”,他参加领导卫星总体及各分系统技术方案的修改简化工作,能源系统去掉了太阳能电池加镉镍电池供电部分,采用银锌电池组供电的方案;去掉了科学探测和遥控两个系统;去掉姿态控制部分,只保留测量姿态的红外地平仪和太阳角计。这样东方红一号的分系统主要是:结构、温控、能源、《东方红》乐音装置、短波遥测、跟踪、天线和姿态测量等。

当时卫星研制队伍来自七机部一院、八院(前身是上海机电设计院)和中国科学院等单位,而且原来的卫星总体与分系统的技术方案是中国科学院卫星设计院和有关研究所制订的,相应的研制工作也已展开,修改简化并制订新的卫星总体与分系统技术方案,并非易事。

他没有患得患失,而是知难而进,发挥了高超的组织协调能力,并根据研制弹道导弹的经验、体会和教训,做耐心细致的工作,修改简化的新方案终于制订出来了,1968年1月获得国家的正式批准,并被列为国家重点任务。

之后,他全力以赴地抓科研生产管理和关键技术攻关工作。他重新审定完善了卫星的研制程序,并严格执行;采取了控制卫星研制中技术状态的措施,适时进行技术状态的“冻结”;还严格地组织各种地面试验,在地面能做的而且是必要的试验都必须做充分。正是由于他在型号研制的组织管理上采取了有效的措施,大大地促进了研制工作的进展。

东方红一号是我国研制的第一颗人造卫星,技术上的拦路虎层出不穷。他作为技术总负责人,始终抓关键技术的解决。例如:4根短波天线的展开问题,科技人员想方设法进行天线展开释放的模拟试验,发生了最后一节天线折断甩出去的问题。他同有关的科技人员一起进行分析研究,经过反复的思考,他提出要研究天线释放与展开时的运动形式,这是一个复杂的合成运动,而且要考虑地面试验时的重力影响。根据他的意见,有关人员又进行了分析、计算,终于找到了折断的原因,并修改了设计,再做天线释放展开的模拟试验,都获得成功,问题得到了彻底解决。同事们都异口同声地赞誉他的技术功底和实践经验。

1970的4月24日,东方红一号卫星发射成功,卫星运行及工作均正常,从而揭开了中国航天活动的序幕,是我国发展空间技术的一个良好的开端,中国成为世界上第五个独立研制和发射人造卫星的国家。更为可贵的是,通过第一颗人造卫星研制发射的实践,初步掌握了研制发射卫星的基本规律与基本技术,也积累了研制卫星的管理经验。

参考文献:

1.中国科学院院士工作局主编.中国科学院院士画册:技术科学部分册[上] [M].济南:山东教育出版社,2006.

2.中国科学技术协会编.中国科学技术专家传略:工程技术编:航天卷(2)[M].北京:宇航出版社,2002.

3.余建斌,陈玉明. 航天赤子孙家栋[N].人民日报,2010-12-17.