1979年,黄纬禄被任命为中国核潜艇水下发射运载火箭的总设计师,主持研制我国核潜艇水下发射运载火箭

黄纬禄(1916.12.18—2011.11.23.),自动控制、火箭技术专家。生于安徽芜湖,1940年毕业于中央大学电机系。1947年获英国伦敦大学帝国理工学院硕士学位。1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。1987年当选为国际宇航科学院院士。

曾任资源委员会无线电公司上海研究所研究员、北京通信兵部电子科学研究院研究员、国防部第五研究院设计部主任、七机部第一、二研究院副院长、七机部总工程师、航天部科技委副主任、第二研究院科技委主任(兼)、中国航天工业总公司高级技术顾问、研究员等。中国固体战略导弹的奠基人。1957年后主持液体战略导弹控制系统试制及改型设计,解决了远程多级火箭液体晃动、弹性弹体稳定、级间分离及各种制导、稳定方案的理论和工程技术问题;20世纪70年代后主持研制潜地和地地固体机动战略导弹获得成功,突破了水下发射、三轴稳定平台在运动基座上的调平及瞄准、导弹射击诸元的适时计算和装订、陆上机动车的研制发射等系列关键技术。获国家科学技术进步奖特等奖、求是基金会杰出科学家奖、1999年“两弹一星”功勋奖章。

【长空铸剑魂】

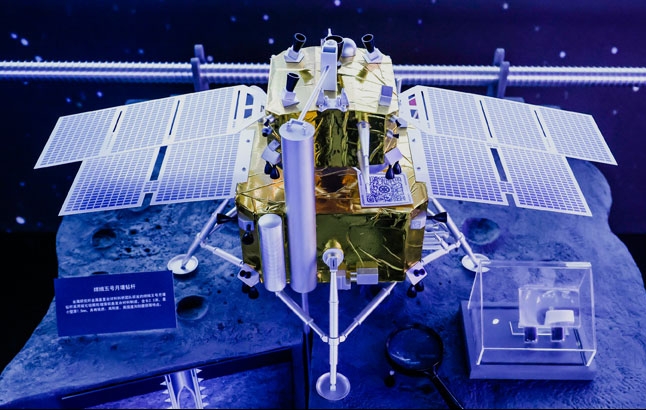

在我国战略导弹事业的每个里程碑上,都镌刻着一个名字——黄纬禄。他开创了我国固体战略导弹先河,为我国导弹技术发展奠定了重要基础,用生命写就了“导弹人生”。而我国第一代潜艇水下发射的固体弹道导弹“巨浪一号”的研制成功,集中地反映了黄纬禄在科学技术上的成就与贡献。

1970年4月22日,黄纬禄临危受命,担纲我国第一枚潜地固体战略导弹“巨浪一号”的总设计师。所谓潜地导弹,主要是指从潜艇上发射的导弹。因潜地导弹是在水下核潜艇上发射,很多技术问题都不同于陆地发射的导弹,譬如导弹如何克服水中阻力、弹体如何密封等问题,都是黄纬禄他们首先必须要攻克的难题。

研制初期,面临起点高、难度大、无资料、无图纸、无仿制样品等许多困难,黄纬禄用技术实力和人格魅力组建并带领年轻的团队,勇敢地向困难发起挑战,大大加快了“巨浪一号”的研制进度。

在研制过程中,黄纬禄带领团队大胆提出了“台、筒、艇”三步发射的研制程序:第一步在发射台上做试验,第二步在陆上发射筒中打导弹,第三步在舰艇上打遥测弹。这一程序大大简化了试验设施,节约了上亿元的研制经费和大量时间,开创了一种具有中国特色的潜地导弹研制方法。

为了获取导弹水下基本力学参数,进行模型弹投入水中入水深度的试验是一个必经的步骤。模型弹重约10吨、长10多米,如何投入水中、投在什么地方,是一个困扰大家的难题。

黄纬禄知道,光靠计算数据说服不了别人,必须有“奇招”。1970年7月的一天,人们看到,在新建成不久的南京长江大桥上,停放了一台巨大的吊车。似火的骄阳下,黄纬禄和试验队员们光着膀子,反复以各种姿态将模型弹投入水中。

在南京长江大桥做试验非常艰苦。晚上睡觉不挂蚊帐,会被蚊子咬;挂了蚊帐,里面又热得很厉害,一觉醒来,底下垫的席子汗水都能印出人影来。用于实验的弹体直径只有1.4米,人进去的时候要弯着腰,甚至要爬着才进得去。壳体内的温度高达50多摄氏度,在像火一样的太阳烘烤下,弹体一会儿便热得烫手。但年近60岁的黄纬禄和同事们,每天都要坚持钻进蒸笼般的弹体内,最终,他们用一身的痱子,换回了大量的有效数据。

1982年秋,第一发试射失利,试验队员们忐忑不安。第二发能否成功,试验队人员认识不一。在预定发射的当日凌晨,上级又打来电话,建议推迟发射,这使黄纬禄更加难下决心。如果坚持按原计划发射,一旦发生问题,自己要承担全部后果;如果推迟发射,自己固然可以不担风险,但禁航期限将满,而且海上条件越来越不利于发射,将给党和国家带来重大损失和难以挽回的政治影响。经过再三的分析、比较、权衡,他终于站起身,拿起电话向上级报告:“我认为发射条件已经具备,不宜推迟。如果上级决定推迟,我执行命令。”最后,上级同意了黄纬禄的意见,按时发射。发射成功后,人们更加敬佩黄纬禄置个人得失于度外,从实际出发,以事业为重,勇敢决断的惊人魄力和无私无畏的高尚品德。

“巨浪一号”潜地固体战略导弹发射试验的成功,标志着我国成为具有自行研制潜地导弹和水下发射战略导弹能力的国家,大大提升了我国的战略威慑能力和大国地位。

几十年来,黄纬禄始终隐姓埋名,与世无争,直到默默走完他95岁的人生,外界也鲜有人知。在人生的最后时刻,黄纬禄曾深情地说:“如果有来生,我还愿意搞导弹研究。”他铸造的导弹武器,已成为国之剑;他留下的崇高精神,已化作剑之魂。

参考文献:

1. 孟超. 黄纬禄院士:长空铸剑魂[N].人民日报, 2016-3-14.

2. 李鸣生.一位导弹专家的无名人生[N]. 北京日报, 2013-6-9.

3.中国科学院院士工作局主编.中国科学院院士画册:技术科学部分册[M].济南:山东教育出版社,2006.

4.中国科学技术协会编.《中国科学技术专家传略工程技术编航空航天卷1》[M]. 北京:国防工业出版社,1999.